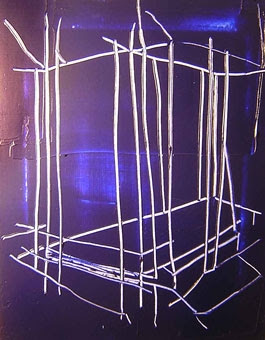

FuckingBeauty, una

intervención de Miguel Fructuoso en el Museo Naval de Cartagena para La Mar de

Músicas

El

proyecto que desarrollará Miguel Fructuoso durante La Mar de Músicas en el

Museo Naval de Cartagena es un mural en el que, bajo el título FuckingBeauty se

pretende mostrar la belleza y la alegría de vivir de los países del sur de

África

Busco un poco de

Africa en el jardín

Entre el

oleandro y el baobab

Como hacía de

niño

Pero aquí hay

gente

Yano se puede:

están regando tus rosas,

No está el león

Quien sabe dónde

está

Paolo Conte.

Azul

En la

cultura colonial se diluyeron los principios de la ilustración. Las hazañas de

las naciones europeas redujeron al hombre a la mínima expresión bajo un manto

de salvación que ocultaba un profundo desprecio a las culturas autóctonas.

Sin

embargo en ese viaje perdieron las dos partes; Africa quedó relegada a un

tercer mundo cuyas fronteras se delimitaron entonces, y nosotros perdimos la

riqueza e intensidad de su memoria, de los lugares. No aprendimos la alegría de

bailar en la calle. La magia de los lugares míticos e ignotos se desdibujó en

mitos literarios tan transitados en nuestro imaginario como olvidados en el

viaje real.

Hoy los principios macroeconómicos

nos hablan de potenciales basados en los hidrocarburos a cambio de

desnaturalizar la riqueza real, natural e histórica de naciones con identidades

tan fuertes como las nuestras.

La intervención de Miguel Fructuoso

en el Museo Naval para La Mar de Músicas 2012, un mural de grandes

proporciones, profundiza en esas fracturas eurocéntricas en colisión con el

color, con la vitalidad y la alegría de los países del sur del continente

africano. Partiendo de sus viajes a Mozambique, Maputo y Sudáfrica en los

últimos años, el trazo geométrico que deriva de las vanguardias históricas se

contamina del devenir de un arte que no es sino un canto a la vida, a la

majestuosidad de los instintos en paraísos remotos.